2012年02月15日

若木わらび

岩手・宮城内陸地震とその被災地である耕英地区にまつわる作品や復興グッズ等を、勝手気ままに紹介していくコーナー…

のつもりだったんですが、今回は僕の最近のお気に入り「若木わらび」を紹介させていただきます。

若木わらび 130g(350円)

若木わらびの“若木”とは「おさなぎ」と呼ばれる栗原市栗駒松倉にある地区の事です。

若木地区の水田で転作によって栽培されているワラビを、地元の食品会社「ワタナベ食品」に委託して作っている商品だそうです。

ワタナベ食品といえば、「栗駒漬」というキュウリの醤油漬で有名ですが、「若木わらび」はそのワラビ版と言っていいでしょう。

味は栗駒漬同様、丸大豆醤油を使用した少しピリ辛の特製のタレに漬け込まれていて美味しいです。

もちろん、そのまま食べても美味しいですが、僕のおすすめはスパゲッティです。

ペペロンチーノのようなニンニクの効いたスパゲッティに絡めるだけで、風味豊かな山菜スパゲッティになります。

「若木わらび」を見かけたら、是非ご賞味ください。

のつもりだったんですが、今回は僕の最近のお気に入り「若木わらび」を紹介させていただきます。

若木わらび 130g(350円)

若木わらびの“若木”とは「おさなぎ」と呼ばれる栗原市栗駒松倉にある地区の事です。

若木地区の水田で転作によって栽培されているワラビを、地元の食品会社「ワタナベ食品」に委託して作っている商品だそうです。

ワタナベ食品といえば、「栗駒漬」というキュウリの醤油漬で有名ですが、「若木わらび」はそのワラビ版と言っていいでしょう。

味は栗駒漬同様、丸大豆醤油を使用した少しピリ辛の特製のタレに漬け込まれていて美味しいです。

もちろん、そのまま食べても美味しいですが、僕のおすすめはスパゲッティです。

ペペロンチーノのようなニンニクの効いたスパゲッティに絡めるだけで、風味豊かな山菜スパゲッティになります。

「若木わらび」を見かけたら、是非ご賞味ください。

2011年08月20日

岩魚の燻製「イワナくん」

久々の更新となりまして申し訳ありません。

私の勤める某社では、グループをあげて東日本大震災に対する様々な支援を行っています。

その一つに、岩手・宮城・福島の名産品の購入を通して、被災地の応援しようというものがあります。

早速、職場にもカタログが届いたので、宮城の名産品のカタログを見てみると…

あれ?どこかで見たことある商品が!岩魚の燻製「イワナくん」じゃないか!!

「イワナくん」とは、このブログでも度々紹介しています、栗原市耕英の友人達が中心となって作った新名物です。

当ブログでの紹介記事(2011/1/8)

岩魚は塩焼きで食べるのが一般的だとは思いますが、燻製になるとまた違った味わいです。

そのまま手軽に食べる事もできますので、是非一度ご賞味いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします!

●ヤマトホームコンビニエンス:がんばろう東北!<クロネコヤマトが東北の元気をお届け>

http://yamato.tohoku.kuronekoshop.jp/

●岩魚の燻製(イワナくん)

http://yamato.tohoku.kuronekoshop.jp/shop/item_detail?category_id=186342&item_id=627121

【商品の発売元】

山脈ハウス(栗駒山麓利用組合)

URL:http://yamanamihouse.com

TEL・FAX:0228(46)2220

私の勤める某社では、グループをあげて東日本大震災に対する様々な支援を行っています。

その一つに、岩手・宮城・福島の名産品の購入を通して、被災地の応援しようというものがあります。

早速、職場にもカタログが届いたので、宮城の名産品のカタログを見てみると…

あれ?どこかで見たことある商品が!岩魚の燻製「イワナくん」じゃないか!!

「イワナくん」とは、このブログでも度々紹介しています、栗原市耕英の友人達が中心となって作った新名物です。

当ブログでの紹介記事(2011/1/8)

岩魚は塩焼きで食べるのが一般的だとは思いますが、燻製になるとまた違った味わいです。

そのまま手軽に食べる事もできますので、是非一度ご賞味いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします!

●ヤマトホームコンビニエンス:がんばろう東北!<クロネコヤマトが東北の元気をお届け>

http://yamato.tohoku.kuronekoshop.jp/

●岩魚の燻製(イワナくん)

http://yamato.tohoku.kuronekoshop.jp/shop/item_detail?category_id=186342&item_id=627121

【商品の発売元】

山脈ハウス(栗駒山麓利用組合)

URL:http://yamanamihouse.com

TEL・FAX:0228(46)2220

2011年01月08日

岩魚の燻製―耕英のカエルは冬眠せず

やっとこさ連休になったんで、一泊二日の正月帰省をしました。

昨日から降り続く地元民も驚いちゃうくらいの大雪の中、仲間達を訪ねて「山脈(やまなみ)ハウス」へ。

山脈ハウスは、耕英地区の住民でつくる「栗駒山麓利用組合」が運営している飲食・休憩施設です。

冬の間、施設の営業はお休みしてますが、事務所では何やら活動しているようです。

岩手・宮城内陸地震で被災した耕英地区の復興の為に活動していた「Team Bikki」の仲間達。

チーム名のBikki(ビッキ)とは地元の言葉で「カエル」を意味し、「山に帰る」という願いが込められています。

そして、避難指示が解除され、山に帰ってきた現在、活動の場を山脈ハウスに移し、新しい「耕英の特産品」作りに励んでいます。

まず初めに作られたのが、「岩魚の燻製」です。

岩魚(イワナ)は栗駒山の渓流にも棲息する川魚ですが、耕英は日本で最初に養殖に成功した養殖発祥の地でもあります。

もちろん、燻製の原料の岩魚から自分達で育て、独自ルートで仕入れた「モンゴル産岩塩」を使用しているという、こだわりの逸品です。

岩魚は塩焼きにして食べるのが一般的な食べ方だったですが、燻製になるとまた違った味わいで、美味しいですよ!

なお、この岩魚の燻製は、まだ一般のお店にはおいていないそうですが、電話注文による通販の形で購入できます。

【連絡先】山脈ハウス(栗駒山麓利用組合)

URL:http://yamanamihouse.com

TEL&FAX:0228(46)2220

詳しくは上記までお問い合わせください。

皆様も是非一度ご賞味いただければと思います。

よろしくお願いします!

昨日から降り続く地元民も驚いちゃうくらいの大雪の中、仲間達を訪ねて「山脈(やまなみ)ハウス」へ。

山脈ハウスは、耕英地区の住民でつくる「栗駒山麓利用組合」が運営している飲食・休憩施設です。

冬の間、施設の営業はお休みしてますが、事務所では何やら活動しているようです。

岩手・宮城内陸地震で被災した耕英地区の復興の為に活動していた「Team Bikki」の仲間達。

チーム名のBikki(ビッキ)とは地元の言葉で「カエル」を意味し、「山に帰る」という願いが込められています。

そして、避難指示が解除され、山に帰ってきた現在、活動の場を山脈ハウスに移し、新しい「耕英の特産品」作りに励んでいます。

まず初めに作られたのが、「岩魚の燻製」です。

岩魚(イワナ)は栗駒山の渓流にも棲息する川魚ですが、耕英は日本で最初に養殖に成功した養殖発祥の地でもあります。

もちろん、燻製の原料の岩魚から自分達で育て、独自ルートで仕入れた「モンゴル産岩塩」を使用しているという、こだわりの逸品です。

岩魚は塩焼きにして食べるのが一般的な食べ方だったですが、燻製になるとまた違った味わいで、美味しいですよ!

なお、この岩魚の燻製は、まだ一般のお店にはおいていないそうですが、電話注文による通販の形で購入できます。

【連絡先】山脈ハウス(栗駒山麓利用組合)

URL:http://yamanamihouse.com

TEL&FAX:0228(46)2220

詳しくは上記までお問い合わせください。

皆様も是非一度ご賞味いただければと思います。

よろしくお願いします!

2009年09月10日

「山にカエル!」復興ステッカー

岩手・宮城内陸地震とその被災地である耕英地区にまつわる作品や復興グッズ等を、勝手気ままに紹介していくコーナー。今回は元祖復興グッズ「山にカエル!」復興ステッカーです。

「山にカエル!」復興ステッカーは、宮城県栗原市耕英地区の住民組織「くりこま耕英震災復興の会」の若手男性グループ“Team Bikki(チーム・ビッキ)”が、制作しました。

チーム名でもある「ビッキ」とは方言で「カエル」を指す言葉です。カエルには「皆で山(耕英)に帰るんだ!」という思いが込められています。

このステッカーの売上は復興の為の資金に充てられます。

さて、このカエルくんのモデルが何なのか、彼らに聞き忘れたのですが、僕は「モリアオガエル」じゃないかと思っています。(違ってたらゴメン)

モリアオガエルは木に卵を産む事が有名で、天然記念物に指定されている地域もあります。

僕らが学んだ母校近くの湿地の木にも、それらしき卵が産み付けられていました。でも、カエル自体は見た事がありませんでした…

先日、根津から上野方面に行くのに、ショートカットを兼ねて上野動物園の中を通ってみる事にしました。

大体は上野公園側の正面入口から入場するが普通だと思いますが、今回は反対側の池之端門からの入場だったので、いつも時間切れで見られない「両生爬虫類館」を一番最初に見る事ができました。

「両生爬虫類館」はその名の通り、様々な両生類、爬虫類、そして魚類等が展示されています。

その中にいましたよ、モリアオガエルがっ!

やっぱカエルは黄緑色がカワイイですね〜

もし、あのカエルくんが、こんな“いかにも毒持ってますよ”的なカエルだったら嫌かも(笑)

なお、「山にカエル!」復興ステッカー(一枚500円)は現在も販売中です。

詳しい購入方法につきましては、「くりこま耕英震災復興の会」のホームページをご覧ください。ご支援よろしくお願いいたします。

「山にカエル!」復興ステッカーは、宮城県栗原市耕英地区の住民組織「くりこま耕英震災復興の会」の若手男性グループ“Team Bikki(チーム・ビッキ)”が、制作しました。

チーム名でもある「ビッキ」とは方言で「カエル」を指す言葉です。カエルには「皆で山(耕英)に帰るんだ!」という思いが込められています。

このステッカーの売上は復興の為の資金に充てられます。

さて、このカエルくんのモデルが何なのか、彼らに聞き忘れたのですが、僕は「モリアオガエル」じゃないかと思っています。(違ってたらゴメン)

モリアオガエルは木に卵を産む事が有名で、天然記念物に指定されている地域もあります。

僕らが学んだ母校近くの湿地の木にも、それらしき卵が産み付けられていました。でも、カエル自体は見た事がありませんでした…

先日、根津から上野方面に行くのに、ショートカットを兼ねて上野動物園の中を通ってみる事にしました。

大体は上野公園側の正面入口から入場するが普通だと思いますが、今回は反対側の池之端門からの入場だったので、いつも時間切れで見られない「両生爬虫類館」を一番最初に見る事ができました。

「両生爬虫類館」はその名の通り、様々な両生類、爬虫類、そして魚類等が展示されています。

その中にいましたよ、モリアオガエルがっ!

やっぱカエルは黄緑色がカワイイですね〜

もし、あのカエルくんが、こんな“いかにも毒持ってますよ”的なカエルだったら嫌かも(笑)

なお、「山にカエル!」復興ステッカー(一枚500円)は現在も販売中です。

詳しい購入方法につきましては、「くりこま耕英震災復興の会」のホームページをご覧ください。ご支援よろしくお願いいたします。

2009年08月14日

小説「光降る丘」(家の光)

岩手・宮城内陸地震とその被災地である耕英地区にまつわる作品や復興グッズ等を、勝手気ままに紹介していこうと思います。

今回は、小説「光降る丘」です。

「光降る丘」は、仙台市在住の直木賞作家・熊谷達也さんの作品です。

JA(農協)の組合員を中心に読まれている月刊誌「家の光」で、今年の5月号より連載が始まりました。

物語の舞台は、岩手・宮城内陸地震で被災した、栗原市栗駒の耕英地区です。モデルとなった耕英地区(作中では共英)は、戦後、旧満州からの引揚者らによって拓かれた開拓地でもあります。

そこに暮らす開拓三世の若者・大友智志を主人公に、突然の大地震によって被災し復興に向かっていく姿と、厳しい自然と闘いながら開拓してきた、開拓一世の祖父・耕一の人生を織り交ぜながら、話は進んで行く予定だそうです。

この作品の執筆にあたり、作者の熊谷さんは月一回ペースで現地を訪れ、綿密な取材をされたそうです。

その為、地震発生直後の出来事について、かなりリアルに描かれています。

「光降る丘」は3年間ほど連載が続くそうです。

その間に、小説の「共英」と実際の「耕英」がどのように復興していくか、楽しみであるとともに、最後はどちらもハッピーエンドになる事を願っています。

なお、「家の光」は一般の書店では取り扱っていません。最寄のJAに申し込むか、出版元の社団法人家の光協会のサイトからも購入できます。

あっ、定期購読されたい方は、その旨を担当編集者Hさんにお伝えしますんで!きっと喜んで定期購読の手続きをしてくれるはずです(笑)

▼こちらもよろしくお願いします▼

今回は、小説「光降る丘」です。

「光降る丘」は、仙台市在住の直木賞作家・熊谷達也さんの作品です。

JA(農協)の組合員を中心に読まれている月刊誌「家の光」で、今年の5月号より連載が始まりました。

物語の舞台は、岩手・宮城内陸地震で被災した、栗原市栗駒の耕英地区です。モデルとなった耕英地区(作中では共英)は、戦後、旧満州からの引揚者らによって拓かれた開拓地でもあります。

そこに暮らす開拓三世の若者・大友智志を主人公に、突然の大地震によって被災し復興に向かっていく姿と、厳しい自然と闘いながら開拓してきた、開拓一世の祖父・耕一の人生を織り交ぜながら、話は進んで行く予定だそうです。

この作品の執筆にあたり、作者の熊谷さんは月一回ペースで現地を訪れ、綿密な取材をされたそうです。

その為、地震発生直後の出来事について、かなりリアルに描かれています。

「光降る丘」は3年間ほど連載が続くそうです。

その間に、小説の「共英」と実際の「耕英」がどのように復興していくか、楽しみであるとともに、最後はどちらもハッピーエンドになる事を願っています。

なお、「家の光」は一般の書店では取り扱っていません。最寄のJAに申し込むか、出版元の社団法人家の光協会のサイトからも購入できます。

あっ、定期購読されたい方は、その旨を担当編集者Hさんにお伝えしますんで!きっと喜んで定期購読の手続きをしてくれるはずです(笑)

▼こちらもよろしくお願いします▼

2009年01月22日

「風雪とともに 開拓地耕英」を観る(第3回)

前回の続きです。

ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。

『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』

『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』

なぜか、この映像では触れられていませんが、いきなり栗駒にやってきてしまいます。

まず、八島氏と宮城県庁経済課主事の菅原兵市氏との職務から始まる運命的な出会いがありました。二人は意気投合し満州開拓に意欲を燃やします。兵市氏は県庁を依願退職。自ら団長となり、満州開拓に乗り出します。しかし多くの団員とともに満州で帰らぬ人に…

『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』

『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』

焼香に訪れた八島氏は兵市氏の父・兵三郎氏と帰国した団員の受け入れについて相談します。兵三郎氏も「満州で死んだせがれや孫たちのためにも、また駒の湯の発展のためにもぜひ実現してください」と八島氏にお願いしたそうです。

『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』

『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』

この時点では駒の湯の一部を除き、ブナの大木に覆われた原生林で、訪れる者といえば夏山登山者と湯治客のみでした。

要するに駒の湯以外に何もない状態だったので、駒の湯に泊まりながら開拓していった。それが駒の湯が「耕英の原点」と言われる所以です。

『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』

『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』

『営林署では現地の生活は不可能との見解を崩さず、その時点で製炭材として十ヘクタールの払い下げに応じたに過ぎなかった。』

営林署も「あんな所マジで開拓するの!?」とか思っていたんでしょうか。

『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』

『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』

『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』

『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』

2008年7月9日付の読売新聞の記事によると“一説に耕英は、「耕す英雄」の意。”と紹介されています。これはどうかな…

『しかし、開拓地として許可された喜びは束の間で、厳しい自然条件と食料難や道が不便なため、この地を離れる者が続出した。』

次回に続く…

▼こちらもよろしくお願いします▼

ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。

『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』

『目を付けたのが県北の栗駒である。この地は開拓の余地が十分あると考えたからである。』なぜか、この映像では触れられていませんが、いきなり栗駒にやってきてしまいます。

まず、八島氏と宮城県庁経済課主事の菅原兵市氏との職務から始まる運命的な出会いがありました。二人は意気投合し満州開拓に意欲を燃やします。兵市氏は県庁を依願退職。自ら団長となり、満州開拓に乗り出します。しかし多くの団員とともに満州で帰らぬ人に…

『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』

『駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏に声を掛けたところ、快く引き受けてくれた。駒の湯温泉の発展を期待する彼にとっても、好都合だったに違いない。』焼香に訪れた八島氏は兵市氏の父・兵三郎氏と帰国した団員の受け入れについて相談します。兵三郎氏も「満州で死んだせがれや孫たちのためにも、また駒の湯の発展のためにもぜひ実現してください」と八島氏にお願いしたそうです。

『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』

『昭和22年3月31日、駒の湯温泉のいくつかの部屋を無償で借り受け、28名を送り込んだ。この時点で入植許可はまだ下りていなかった。』この時点では駒の湯の一部を除き、ブナの大木に覆われた原生林で、訪れる者といえば夏山登山者と湯治客のみでした。

要するに駒の湯以外に何もない状態だったので、駒の湯に泊まりながら開拓していった。それが駒の湯が「耕英の原点」と言われる所以です。

『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』

『八島氏は土地の開放と入植許可を佐々木家寿治県知事に迫ったが、計画した土地は国有地として、青森営林局古川営林署が所轄していたため、土地に開放に予想外の困難を要した。』『営林署では現地の生活は不可能との見解を崩さず、その時点で製炭材として十ヘクタールの払い下げに応じたに過ぎなかった。』

営林署も「あんな所マジで開拓するの!?」とか思っていたんでしょうか。

『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』

『それでも八島氏は土地の解放運動を強力に推し進めた。その結果、翌年の23年4月1日、やっとのことで正式に開拓地として許可が下りた。新しい開拓地が誕生したのである。』 『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』

『満州耕野開拓団より、さらに秀でた開拓地にしようとの願いから、秀を「英」とし、耕野の一字「耕」を取って、この開拓地を「耕英(こうえい)」と名付け、耕英開拓農業共同組合を発足させた。』2008年7月9日付の読売新聞の記事によると“一説に耕英は、「耕す英雄」の意。”と紹介されています。これはどうかな…

『しかし、開拓地として許可された喜びは束の間で、厳しい自然条件と食料難や道が不便なため、この地を離れる者が続出した。』

次回に続く…

▼こちらもよろしくお願いします▼

2009年01月20日

「風雪とともに 開拓地耕英」を観る(第2回)

前回の続きです。

ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。

『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』

『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』

耕野に親戚がいるんで、以前行った事があります。阿武隈川と山に挟まれた風光明媚な所です。タケノコが美味しかったですね。

『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』

『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』

満州へ移民は人口増加や農地不足等の諸問題を解決しようとする政府の国策によって強力に推進されました。

村を分けるような形で集団移民する「分村」が耕野村でも計画されました。

『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』

『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』

まさにウチの母方の祖父はこの耕野村出身で次男でした。そして、満州開拓にも行きました。

『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』

『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』

団長になるのには幹部訓練を受ける必要がありました。昭和15年、耕野村より第一次開拓団20名が先遣隊として渡満。17年に栗原郡文字村(現栗原市)の14名と一緒に第二次開拓団が渡満。この時の団長は駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏を父に持つ菅原兵市氏でした。

『開拓団の戸数も百戸を超えた。』

『開拓団の戸数も百戸を超えた。』

満州は食べ物が豊富だったらしいです。しかも満州では、満州人が開墾した所にそのまま入植し、開墾するのでもトラクターなど機械が使えたようです。

『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』

『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』

ソ連の突然の侵攻により、命からがら日本に戻ってきます。その途中で多くの団員を失います。

映像では触れられていませんが、実際に引揚げ時の体験談を聞くと涙が止まりません。

『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』

『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』

次回に続く…

▼こちらもよろしくお願いします▼

ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。

『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』

『耕野(こうや)村とは、現在の伊具郡丸森町耕野である。』耕野に親戚がいるんで、以前行った事があります。阿武隈川と山に挟まれた風光明媚な所です。タケノコが美味しかったですね。

『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』

『当時の耕野村の村長の任にあった八島考二氏は、狭い耕野村から満州への分村を考えていた。』満州へ移民は人口増加や農地不足等の諸問題を解決しようとする政府の国策によって強力に推進されました。

村を分けるような形で集団移民する「分村」が耕野村でも計画されました。

『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』

『なぜならこの地域には三反百姓が多く、次男、三男の働き口がなく、一家でも食うに足りないという有様だったからである。』まさにウチの母方の祖父はこの耕野村出身で次男でした。そして、満州開拓にも行きました。

『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』

『満州へ移民団を送るには、団長の資格を有した者が必要であるなど、問題も多かったが、何とか解決を図り、次々と満州へ開拓団を送り出した。』団長になるのには幹部訓練を受ける必要がありました。昭和15年、耕野村より第一次開拓団20名が先遣隊として渡満。17年に栗原郡文字村(現栗原市)の14名と一緒に第二次開拓団が渡満。この時の団長は駒の湯温泉の経営者・菅原兵三郎氏を父に持つ菅原兵市氏でした。

『開拓団の戸数も百戸を超えた。』

『開拓団の戸数も百戸を超えた。』満州は食べ物が豊富だったらしいです。しかも満州では、満州人が開墾した所にそのまま入植し、開墾するのでもトラクターなど機械が使えたようです。

『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』

『しかし、昭和20年敗戦となり、それとともに第二の故郷を捨て、帰国せざる負えなくなってしまった。ところが、帰国はしたものの行き場所がなかった。』ソ連の突然の侵攻により、命からがら日本に戻ってきます。その途中で多くの団員を失います。

映像では触れられていませんが、実際に引揚げ時の体験談を聞くと涙が止まりません。

『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』

『その団員を耕野村だけで収容しきれなかったのである。そこで八島考二氏の私有地を開放し入植させたが、残りの団員をどうするかが、思案のしどころだった。』次回に続く…

▼こちらもよろしくお願いします▼

2009年01月19日

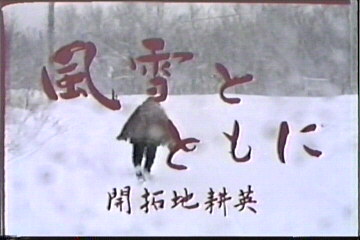

「風雪とともに 開拓地耕英」を観る(第1回)

「風雪とともに 開拓地耕英(1993年度制作)」は栗駒山麓にある耕英の開拓の歴史と産業、厳しい大自然に挑んできた人々の暮らしにスポットをあてた映像作品で、郷土学習に使われる視覚教材のようです。

耕英地区には、1985年に栗駒小学校耕英分校の父母教師会が発行した、同名の開拓史があります。

今回、この「風雪とともに 開拓地耕英」を初めて観ましたが、開拓史「風雪とともに」をベースに、わかりやすく簡潔にまとめられた良い作品だと思いました。

耕英地区は戦後の開拓によって、誕生しました。

何もないブナの原生林から、人が暮らす現在のような姿になるまでは、厳しい自然条件と戦いながら開拓した、人々の叡智と努力がありました。

そうして築き上げてきた土地や産業が、岩手・宮城内陸地震によって、一瞬のうちに崩壊してしまいます。

時代背景や状況はもちろん異なりますが、開拓と地震からの復興は似ているのではないかと思います。開拓の歴史には、どこか復興へつながるヒントがあるかもしれません。

少しずつですが、紹介していきます。

ちなみに紺色の部分は僕の勝手な補足です。

『宮城県西北部、栗駒山麓。真冬になると、このあたりは最低気温マイナス18度、積雪も多いところで2メートルにもなる厳寒の地である。』

『宮城県西北部、栗駒山麓。真冬になると、このあたりは最低気温マイナス18度、積雪も多いところで2メートルにもなる厳寒の地である。』『この地を自らの手で切り開いた人達がいたのだ。なぜ、このような厳しい寒さの地の荒れた土地に入植し、開拓しなければならなかったのだろうか…』

『栗駒山中腹にある小さな分校、栗駒小学校耕英分校。』

『栗駒山中腹にある小さな分校、栗駒小学校耕英分校。』僕の母校ですね。

『今日は勤労感謝祭の日である。』

『今日は勤労感謝祭の日である。』ソーラン節踊っています。

勤労感謝祭は地区の方を招待する行事で、出し物をします。学校に自分の子供・孫がいなくても、地区のほとんどの人が集まります。

ここは「婦人ホーム」という部屋で、小さい体育館のような施設です。

そして、必ず餅をつきます。

そして、必ず餅をつきます。 宮城県は餅どころと言われるほど、事ある毎に餅を食べる習慣があり、種類も豊富です。例えば「ずんだ餅」は有名ですよね!

宮城県は餅どころと言われるほど、事ある毎に餅を食べる習慣があり、種類も豊富です。例えば「ずんだ餅」は有名ですよね!奥は雑煮。手前は餅に茹でた沼えびをからめた「えび餅」なんですが、口の中でえびが刺さって、痛かった記憶があります。

餅を食べながら、当時の思い出話に花が咲きます。

『大槻好さん、67歳。耕英開拓者の一人である。』

『大槻好さん、67歳。耕英開拓者の一人である。』『えーあの頃はねぇ、ずいぶんと大変だったのっしゃ。開拓の歩みを語る前に、どうしてもやはり昭和15年くらいまで戻って、満州開拓の事言わないと、この開拓の誕生は出てこないのでがす。』

満州とは現在の中国東北部の事で、事実上、日本の傀儡国家とされている「満州国」がありました。

『昭和15年、耕野村の八島考二っあんという村長さんがね…』

次回に続く…

▼こちらもよろしくお願いします▼